ハルカス美術館へ『グランマ・モーゼス展』を見に行く。

アメリカでは国民的画家とのことだけれども、僕は彼女を知らなかった。

人生の大半を農家の主婦として過ごし、70歳で絵を描きはじめ、80歳で個展を開き、亡くなる101歳まで描き続けていたとか。19世紀から20世紀を生きた人。

地下鉄の中吊りでこの展覧会の告知広告を見て、心に刺さり、その足でハルカス美術館へ向かった。

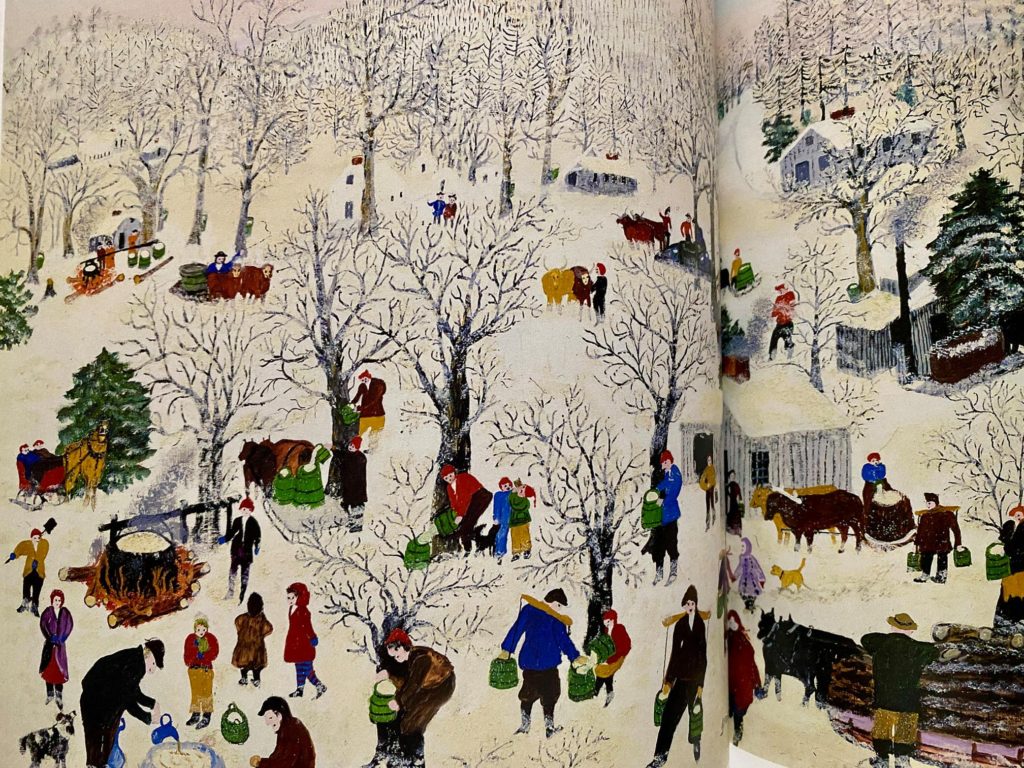

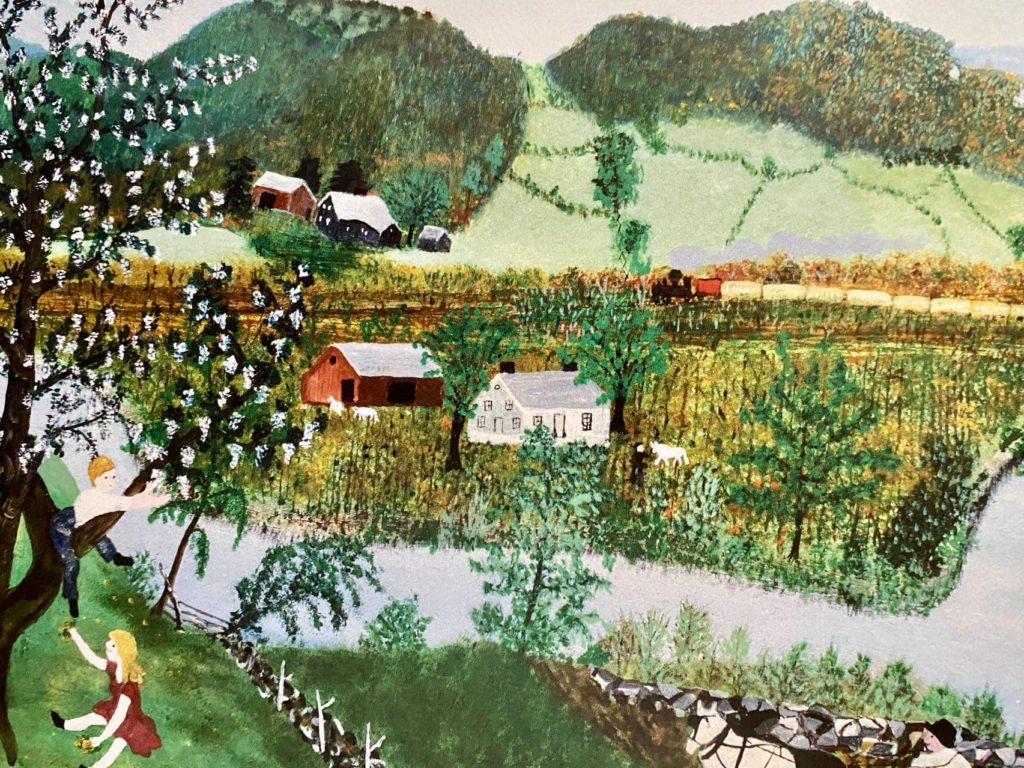

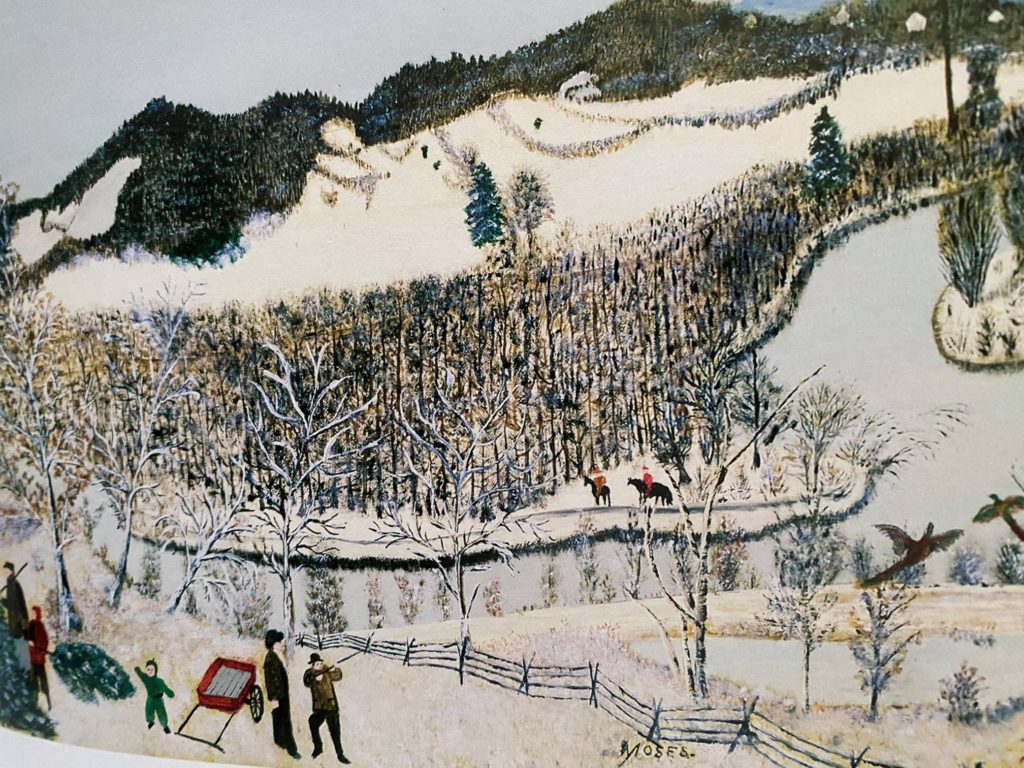

アメリカ北東部のニューイングランドの農村で育ったモーゼスは、記憶を頼りに、農村の風習や風景を素朴なタッチで描く。

変わりばえのしない農村の暮らしでは、季節だけが移ろっていく。だからこそ、季節の微妙な変化を大切にし、季節に沿った行事をこなすことで、自然と人の営みの調和を揺るぎないものにする。自然があり、日々の営みがあり、手仕事があり、家族があり、地域コミュニティーがあり、彼女が大切にしてきたものが、彼女の絵からは生き生きと伝わってくる。

羊の毛を刈り取る前には、男どもは羊を池に入れ、羊ごとじゃぶじゃぶと毛を洗う。

春、冬のあいだに溜めておいた古油に灰汁を加えて大鍋でぐつぐつ煮炊き、石鹸をつくる。

キルティング・ビーとは、女性たちが思い思いの布を手に集まり、キルトを縫う集まりのことだ。

感謝祭では七面鳥を捕まえ、皆で食べる。

2月、メープルの樹皮に傷をつけ、採取した樹液からメープルシロップと砂糖をつくるのはシュガリング・オフ。

リンゴの収穫を終えた晩夏、リンゴを長いあいだ煮詰めてつくるアップル・バター。

何度も描かれる冬の井戸の樫のつるべ。

結婚式、ハロウィーン、パレード、クリスマス、日曜礼拝、イワナシの花、魔女、引越、ピクニック…。

描かれているのは、人が未踏の未開の森ではない。人の営みが伸びやかに繰り広げられる、里山の風景だ。

地面にしっかりと根を下ろしたこれらの暮らしや風景を、モーゼスは、素直で素朴なタッチで描く。

その絵からは衒いやエゴがまったく感じられない。

消えてしまった古き良きものへの郷愁や追憶が前に出るのではなく、陽気で明朗な、おそらくは彼女の気質がそうなのだろう思わせるようなトーンが、全体を覆っている。そこにはもちろん、祈りも希望もあるだろう。彼女の絵を眺めていると、この世界はいいところです、と、圧倒的な肯定で語られているような気になる。

同じアメリカ人で、同じ時代に生き、同じくアメリカ東部の農村を描き続けたアンドリュー・ワイエスと比べると、コインの裏表のようだ。

技術的なことを付け加えれば、細密に描いた人物を手前に配し、後方に雄大な自然をパノラマのようにに描き、かつ、前景にも後景にもピントを合わせるパンフォーカスな描きかたは、とてもカメラ的だ☆ レンズがなければ、こんなふうに見えたりはしない。そんなところにも、19世紀から20世紀を生きた画家の特徴がよく表れている。

あべのハルカス美術館で6月27日(日)までやってます。(※緊急事態宣言下で土日は休館)

『生誕160年記念 グランマ・モーゼス展 素敵な100年人生』

コメントを残す